Новости (сентябрь 2025 г.)

- Еще до заключения 18 марта 1921 года Рижского договора Польша на захваченной территории установила деспотический оккупационный режим. Тысячи мирных граждан были брошены в тюрьмы и концентрационные лагеря.

- сохранение и популяризация объектов, включённых в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО;

- изучение исторического, архитектурного и природного потенциалов объекта всемирного наследия и буферной зоны;

- состояние и перспективы музеефикации архитектурных объектов на современном этапе;

- опыт отечественных и зарубежных музеев в организации научно-исследовательской, фондовой, реставрационной, экспозиционной и просветительской деятельности по сохранению и актуализации историко-культурного наследия;

- взаимодействие в области сохранения и совместного использования документального наследия библиотеками, архивами и музеями;

- историко-культурное и археологическое наследие: правовой статус, учёт и особенности сохранения;

- проблемы сохранения и реконструкции культурных ландшафтов;

- продвижение объектов культурного наследия: культурный брендинг и менеджмент;

- доступность культурного наследия: проблемы и пути решения;

- роль молодёжи в сохранении историко-культурного наследия.

- 1. археологическая и антропологическая экспозиция;

- 2. выставка новейших книжных изданий Института истории;

- 3. мастер-класс по изготовлению орудий труда из кремня.

- «Выглядит как новая!» — это совершенно не комплимент для реставратора. Поэтому вещь из металла после реставрации обычно темная. Это естественный цвет нормальной, оригинальной поверхности предмета, — говорит эксперт.

- — Мы готовим сейчас смену для себя и музейщиков, для популяризации реставрации. Чтобы люди знали, какими методами ни в коем случае нельзя очищать стародавние вещи. Потому что, какая беда случается? Насмотрятся некоторые на ютубе способы очистки кислотой, и ценные артефакты погибают, — говорит заведующий отделом.

- — Полгода он лечился в Калининском госпитале, а по выздоровлении его направили в Москву для прохождения учебы в Суворовском училище. Однако здесь ранения дали о себе знать, и Юрия не взяли по состоянию здоровья. Победу в Великой Отечественной войне он встречал в Москве. Ему вручили орден Отечественной войны I степени. После завершения войны Юрий нашел своих близких и вместе с матерью и старшим братом вернулся в разрушенный Витебск, в восстановлении которого принимал активное участие. Позже его отправляли на стройки в Калининград и Ульяновск, — рассказала младший научный сотрудник музея истории Великой Отечественной войны Ульяна Шиш.

- — Дело в том, что сварка буквально только-только начинала получать широкое распространение в производстве, в промышленности. После этого он направился по путевке восстанавливать разрушенную бывшую Восточную Пруссию — в то время уже Калининградскую область, Кенигсберг с 1946 года переименован в город Калининград, — добавил доцент кафедры истории южных и западных славян БГУ, кандидат исторических наук Сергей Александрович.

- — Он случайно встретил уже на втором году службы в Венгрии своего бывшего комбата. Тот недоуменно спросил: «А что ж ты служишь? Ты же фронтовик, а на фронте год за два шел». Юрий Жданко ответил: «Знаешь, командир, мои сверстники все на действительной службе. А я не хотел рассказывать призывной комиссии о том, как я служил, как воевал, как ранен был. Пошел служить как все». Другое дело, что фронтовое прошлое освободило его от курса молодого бойца. Его сразу направили в сержантскую школу, он выпустился из нее в звании старшины и три года прослужил старшиной артиллерийской батареи воздушно-десантной дивизии, расквартированной в Венгрии, — описал события заведующий отделом новейшей истории Беларуси Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент Сергей Третьяк.

- — В 1955 году был уволен в запас и вернулся в Ульяновск, где работал газоэлектросварщиком. По работе очень часто ездил в командировки — побывал в Монголии, Польше, Чехословакии, Венгрии, Франции и Германии. Осенью 1958 года Юрий Иванович женился, и у него родилось двое дочерей. С 1965 года он со своей семьей жил в Витебске, работал на различных предприятиях, — уточнила Ульяна Шиш.

- — До сих пор идут споры в литературной и исторической средах, кто лег в основу персонажа Вани в этой повести? Алексей Колесников, такой же юный фронтовик, или Юрий Жданко? Основная версия в пользу, конечно же, Алексея Колесникова. Но Юрий Жданко очень точно попадает в типаж подростка, даже еще ребенка, который исполнял важное задание для фронтового руководства, собирал разведывательные сведения в тылу фашистских войск, — считает Сергей Александрович.

- — Видимо, здесь половина на половину — что-то взято от Алексея Колесникова, что-то — от Юрия Жданко. Впоследствии Жданко стал героем нескольких документальных фильмов. Но если брать советское время, то он принял самое непосредственное участие в съемках документального фильма «Мальчишки-мальчишки», который вышел на советские экраны в 1976 году и рассказывал о сыновьях полков, детях партизанских отрядов, которые сражались с фашистами. Провели специальный сбор этих ветеранов Великой Отечественной войны, хотя они были еще совсем молодые тогда.

- — Служил в 29-й стрелковой дивизии 32-й армии политруком и участвовал в знаменитом Вяземском сражении, где был контужен и попал в плен. Вместе с другими военнопленными гитлеровцы отправили его на запад, в Германию. Но в районе Молодечно им с товарищами удалось выломать доски в вагоне и вырваться на свободу. В итоге Николай оказался в районе Молодечно и после некоторых скитаний очутился в местечке Илья Вилейского района. Стал работать кузнецом, а также установил связь с партизанами, — рассказал старший научный сотрудник Центра военной истории Беларуси Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент Виталий Гарматный.

- — Человек действительно добрейшей души и высокого патриотизма. Наверное, волею судьбы очутился именно в наших краях. Пришел в местечко Илья, где как-то сразу нашел контакты с местным кузнецом Иосифом Берманом. Стал работать у него на кузнице, но уже под именем Федора Баландина (так звали его отчима). Но местные называли его Федот. Кстати, сегодня в Илье проживает сын Ивана Иосифовича, сына Иосифа Бермана, который очень хранит память о Николае Киселеве, — добавила старший научный сотрудник ГУ «Вилейский краеведческий музей» Ольга Колосова.

- — Из них более трех тысяч — еврейской национальности. В то время именно они определяли жизнь этого населенного пункта: ремесленники, купцы, торговцы, врачи, учителя. То, что случилось потом, — большая трагедия. Уже осенью 1941 года в Долгиново было организовано гетто, а в марте 1942 года прошла первая акция уничтожения под руководством сотрудников вилейского СД. Тогда убили более 800 человек. Вторую акцию устроили в апреле 1942-го. А 5 июня 1942 года гетто было полностью ликвидировано. Погибли более 2000 человек: евреи не только из Долгиново, но и из близлежащих местечек и деревень.

- — Но партизаны не могли обеспечить такое количество людей. В итоге они запросили решение у Большой земли. Им было приказано вывести эту группу людей в тыл, — описал события тех дней Виталий Гарматный.

- — Местные крестьяне знали, что за поимку еврея могут дать большое вознаграждение, но при этом если будешь прятать евреев, можно поплатиться жизнью не только своей семьи, но и всей деревни. Поэтому с этими людьми нужно было что-то делать. Кстати, это была идея Ивана Тимчука, комиссара партизанского отряда «Мститель». Поскольку он до начала войны работал в Вилейском районе директором совхоза, то хорошо знал местных. Поэтому Иван Матвеевич сказал, что их нужно собрать и вывезти за линию фронта, — рассказала Ольга Колосова.

- — Вскоре на его базе создали так называемую бригаду дяди Васи, которая позднее в документах ЦШПД получила более официальное название «Народный мститель». Откуда и пошло неофициальное название партизан. В годы Великой Отечественной войны партизаны под командованием Василия Воронянского уничтожили несколько тысяч гитлеровцев, а также более 150 стратегически важных мостов. Стоит отметить, что в знак признания их заслуг в развертывании партизанского движения 16 июля 1944 года, когда в Минске состоялся партизанский парад, бригада Воронянского его открывала.

>>Новости (ноябрь 2025 г.)

>>Новости (октябрь 2025 г.)

26 сентября 2025 г.

III Международная научная конференция «Сельское хозяйство Беларуси сквозь призму научных исследований»

26 сентября 2025 г. в Национальной академии наук Беларуси прошла III Международная научная конференция «Сельское хозяйство Беларуси сквозь призму научных исследований».

Организаторами конференции выступили Институт истории НАН Беларуси и Белорусская сельскохозяйственная библиотека им.И.С.Лупиновича.

На открытии мероприятия с приветственным словом выступили заместитель Председателя Президиума НАН Беларуси П.П.Казакевич, директор Института истории НАН Беларуси В.Л.Лакиза, заместитель директора Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта Е.И. Микула, заместитель директора государственного учреждения «Историко-культурный музей-заповедник “Заславль”» К.В. Семашко и директор Белорусской сельскохозяйственной библиотеки им. И. С. Лупиновича НАН Беларуси В.Н. Гердий.

На конференции обсуждались вопросы по следующим тематикам:

• Сельское хозяйство Беларуси в контексте разноаспектных социогуманитарных исследований.

• Интеллектуальное наследие аграрной науки Беларуси в фондах библиотек, архивов, музеев, в частных коллекциях.

• Государственная политика, образовательные структуры, частные и общественные инициативы, направленные на аграрное просвещение и развитие сельскохозяйственной науки Беларуси.

• Роль зарубежных образовательных учреждений и иностранной сельскохозяйственной литературы в подготовке кадров для становления и развития аграрной науки Беларуси.

• Отечественные сельскохозяйственные высшие учебные заведения и научно-исследовательские учреждения: история, достижения, перспективы развития.

• Белорусские научные школы в области сельского хозяйства и смежных дисциплин.

• Ретроспектива внедрения достижений науки в сельскохозяйственное производство Беларуси.

• Аграрная наука в период Великой Отечественной войны: участие в боевых действиях, партизанской и подпольной борьбе, доблестный труд и развитие исследований.

• Развитие сельского хозяйства в биографиях: учёные, преподаватели, организаторы, руководители, администраторы, практики, популяризаторы и другие деятели, содействующие научному обеспечению развития аграрной отрасли Беларуси.

• Вклад уроженцев Беларуси в развитие сельскохозяйственной науки других стран.

• Научные информационные ресурсы по вопросам сельского хозяйства и смежных отраслей: создание, организация доступа, использование.

• Современная аграрная наука в системе международных научных коммуникаций.

• Популяризация достижений аграрной науки: формы, методы, технологии.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

26 сентября 2025 г.

ІІІ Международная научно-практическая конференция «Мсціслаўскі край: гісторыка-культурная спадчына рэгіёна (да 890-годдзя заснавання Мсціслава)» проходит в Мстиславле

Организаторами конференции выступили Институт истории НАН Беларуси и Мстиславский районный исполнительный комитет.

Ученые из Беларуси и Российской Федерации в рамках дискуссий обсудили многочисленные аспекты богатой истории Мстиславского края — начиная от археологических исследований и до вопросов современности.

Приятным моментом форума стало вручение почётных грамот Института истории НАН Беларуси за вклад в популяризацию историко-культурного наследия Мстиславского района. Награды, грамоты и благодарности получили представители сферы образования и культуры района, а также представители местной власти.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

25 сентября 2025 г.

Выставка археологических артефактов в рамках заседания Республиканского совета по исторической политике при Администрации Президента Беларуси

25 сентября 2025 г. Центр археологии Беларуси Института истории НАН Беларуси представил результаты своей работы за 2025 год в рамках заседания Республиканского совета по исторической политике при Администрации Президента Республики Беларусь.

🔹Выставку посетили Глава администрации Президента Республики Беларусь Д.Н. Крутой, Председатель Президиума НАН Беларуси В.С. Караник и ряд других членов Совета.

Демонстрировались материалы из раскопок Андрея Войтеховича, Павла Кенько, Натальи Почобут, Леонида Колединского, а также результаты подводной археологии Ивана Спирина. На выставке представлены коллекции с территории Ошмянского района, городища на р. Менка, городища Березовец, из археологических исследований городов Новогрудок и Гродно. Хронология охватывает период от римского времени и высокого средневековья до Нового времени и 1812 г.

Источник — БЕЛТА и Институт истории НАН Беларуси.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

24 сентября 2025 г.

ІІІ Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Мсціслаўскі край: гісторыка-культурнае спадчына рэгіёна (да 890-годдзя заснавання Мсціслава)»

У Мсціславе 25-26 верасня 2025 г. адбудзецца III Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Мсціслаўскі край: гісторыка-культурнае спадчына рэгіёна (да 890-годдзя заснавання Мсціслава)». Арганізатарамі мерапрыемства выступаюць Інстытут гісторыі НАН Беларусі і Мсціслаўскі раённы выканаўчы камітэт. У працы канферэнцыі прымуць удзел вучоныя Інстытута гісторыі, Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, супрацоўнікі вузаў і архіваў нашай краіны, а таксама прадстаўнікі розных навукова-даследчых устаноў з Расіі.

Дадзеная канферэнцыя працягвае традыцыю, закладзеную двума папярэднімі, якія адбыліся ў 2017 і 2019 гг. і будзе спрыяць далейшаму наладжванню супрацоўніцтва паміж навукоўцамі, грамадскасцю і мясцовымі органамі ўлады Беларусі на карысць вывучэння і папулярызацыі рэгіянальнай гісторыі нашай Радзімы.

Канферэнцыя прымеркавана да пісьмовай згадкі аб заснаванні Мсціслава і праводзіцца ў рамках выканання Дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў на 2021-2025 гг. «Грамадства і гуманітарная бяспека беларускай дзяржавы» падпраграмы № 1 «Гісторыя». Удзельнікі форуму прадставяць вынікі сваіх найноўшых даследаванняў па гісторыі і культуры Мсціслаўскага края.

Пачатак працы канферэнцыі 25 верасня ў 14:00 у гімназіі г. Мсціслава (вул. Школьная, 6). Праца секцый працягнецца 26 верасня 9:00-12.00 таксама ў гімназіі г. Мсціслава.

Па выніках працы канферэнцыі мяркуецца выданне зборніка матэрыялаў.

Спампаваць праграму

__________________________________________________________________________________________________________________________________

23 сентября 2025 г.

В Институте теологии имени святых Мефодия и Кирилла БГУ состоялась презентация журнала «Беларускі гістарычны часопіс», посвященного 900-летию Полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря

В Международном тематическом проекте участвовали духовные лица и представители науки и образования из Полоцкого государственного университета имени Евфросинии Полоцкой, Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова, Полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря, Института истории НАН Беларуси, Института этнологии и антропологии РАН, Государственного Эрмитажа, ОАО «Рестпроект» г. Санкт-Петербурга.

Ведущий научный сотрудник центра истории науки и архивного дела Института истории НАН Беларуси Инна Калечиц, выступила с докладом «Крест начертав»: графіці з выявамі крыжоў у Полацкай Спаса-Праабражэнскай царкве”.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

24 сентября 2025 г.

О начале освобождения территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны

Об освобождении первого населённого пункта Беларуси Комарине и начале освобождения белорусских земель в интервью рассказал Виталий Гарматный, старший научный сотрудник Института истории Национальной академии наук Беларуси, кандидат исторических наук, доцент.

Источник: YouTube-канал «Наше утро» ОНТ

__________________________________________________________________________________________________________________________________

18 сентября 2025 г.

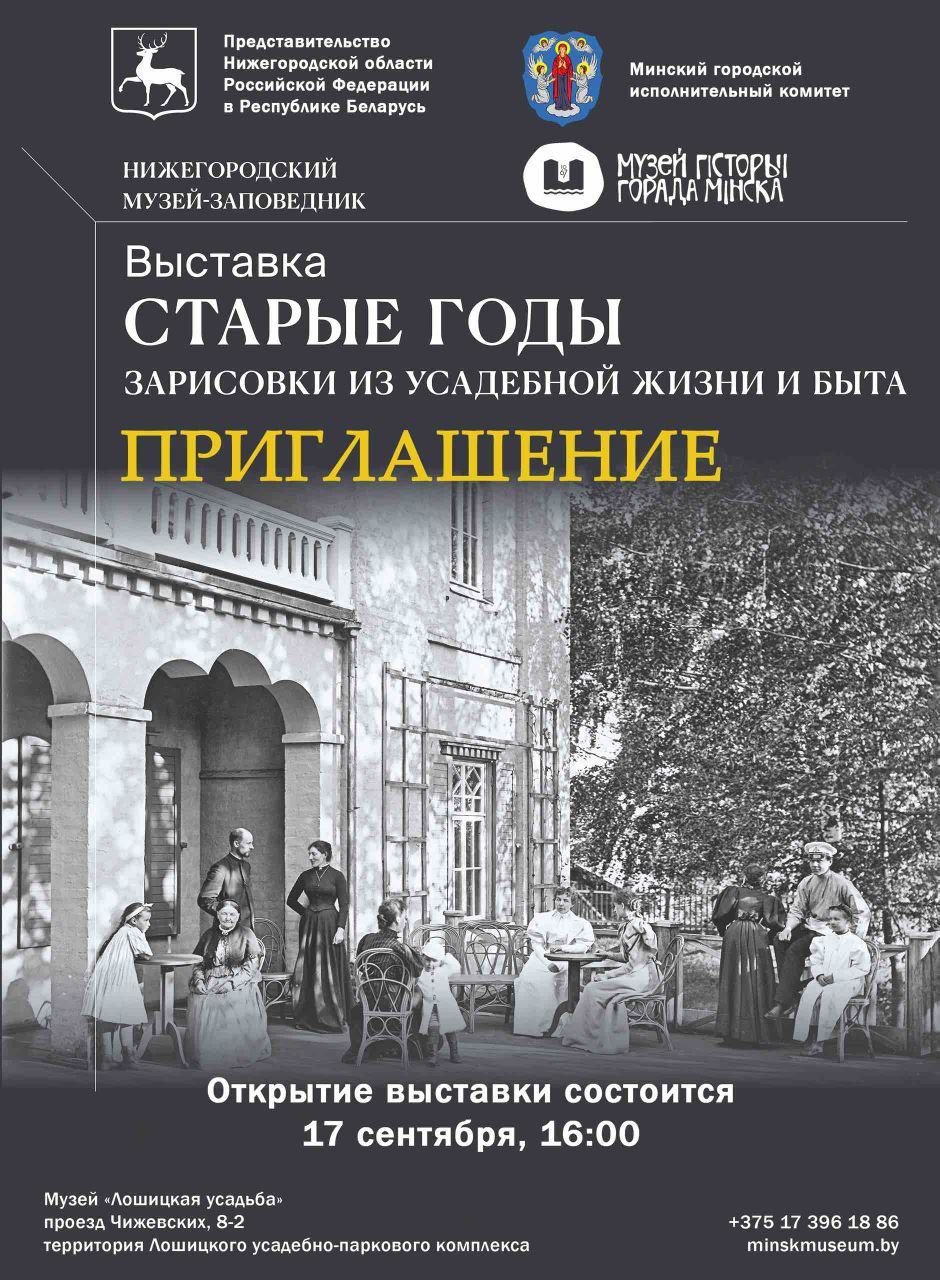

Открытие выставки «Старые годы. Зарисовки из усадебной жизни и быта»

В День народного единства, 17 сентября, директор Института истории НАН Беларуси Вадим Лакиза принял участие в открытии выставки «Старые годы. Зарисовки из усадебной жизни и быта», которая открылась в Лошицком усадебно-парковом комплексе

Источник: Телеграм-канал Музей истории города Минска

__________________________________________________________________________________________________________________________________

18 сентября 2025 г.

День народного единства: значение мира и согласия

День народного единства – это один из важнейших праздников Республики Беларусь, значение которого с каждым годом только возрастает. В Партизанском районе состоялся Единый день информирования, посвященный теме: «День народного единства: значение мира и согласия» с участием заместителя начальника Минского городского управления МЧС Сергея Асташова.

Под руководством заместителя начальника отдела Николая Казака была оглашена повестка дня и представлены приглашённые гости, после чего прозвучал Гимн Республики Беларусь.

Главную тему мероприятия раскрыл Виталий Гарматный, старший научный сотрудник Института истории Национальной академии наук Беларуси, кандидат исторических наук, доцент. Спикер особое внимание уделил вопросу истории становления празднования 17 сентября, ключевым аспектам, имеющим значение для каждого белоруса, в том числе ценности мира и памяти о подвиге предков. В своем выступлении он подчеркнул наличие характерного единства белорусов перед лицом трудностей и вызовов.

Источник: Сайт Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Беларусь

__________________________________________________________________________________________________________________________________

17 сентября 2025 г.

17 сентября 1939 года начался освободительный поход Красной армии на территорию Западной Беларуси, в результате которого произошло воссоединение белорусского народа, была восстановлена историческая справедливость.

Заместитель директора по научной работе Института истории НАН Беларуси Павел Трубчик в интервью для Первого информационного канала по случаю Дня народного единства рассказал о том, что присоединение западнобелорусских земель к БССР отвечало интересам большинства населения региона, предотвратило угрозу ассимиляции и способствовало консолидации белорусской нации. Впервые в своей истории Беларусь стала территориально целостным государством, и это стало важнейшей предпосылкой стремительного национально-государственного развития.

Современное состояние общества в Республике Беларусь и особенности ее геополитического положения требуют не только объективной оценки прошлых исторических периодов, но и поиска таких исторических событий и дат, которые укрепят консолидацию белорусского народа. События сентября — октября 1939 г. именно таковы.

Источник: Телеграм-канал — NEWS.BY

__________________________________________________________________________________________________________________________________

17 сентября 2025 г.

Беларусь сегодня отмечает важный и значимый для страны праздник – День народного единства.

Дата 17 сентября выбрана не случайно и символизирует воссоединение белорусского народа в результате освободительного похода Красной армии в Польшу в 1939 году.

В Белорусской нотариальной палате по этому случаю прошла информационная встреча с ведущим научным сотрудником Института истории Национальной академии наук Беларуси Валентином Мазецом. Гость кратко изложил реальные факты и хронологию событий начала 20-х – конца 30-х годов прошлого века.

🎞Для полного погружения и понимания жизни тех лет для работников БНП был организован показ новейшего документального фильма, подготовленного сотрудниками Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов. Документальная лента обнажает самые глубокие человеческие эмоции: горечь, слезы и несчастья, связанные с польской оккупацией, и неподдельную радость от прихода Красной армии.

☝🏻Настоящей изюминкой картины стали редкие кадры выступления пламенного патриота и прославленного революционера против польского гнета Сергея Осиповича Притыцкого – в будущем видного государственного и политического деятеля. К слову, свою речь на съезде в 1939 году он произнес на белорусском языке.

Источник: Телеграм-канал — Нотариат Беларуси

__________________________________________________________________________________________________________________________________

17 сентября 2025 г.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

16 сентября 2025 г.

На территории Беларуси впервые обнаружили остатки затопленного укреплённого поселения XII-XIII в.

Учёные Института истории НАН Беларуси под руководством старшего научного сотрудника отдела археологии Средних веков и Нового времени, к.и.н Ивана Спирина совместно с дайвинг-центром «Морской Пегас» (руководитель А.С. Лихачёв) впервые обнаружили на территории Беларуси остатки затопленного укреплённого поселения XII-XIII в. Поселение круглой формы диаметром около 50 м, окружено двумя рядами городен общей толщиной 10 м. В данный момент оно находится на дне водоёма на глубине в среднем 1 м.

В ходе разведочной экспедиции был снят план поселения, собран подъёмный материал — украшения (колты, перстень, кольцо, накладка, привеска, браслет), оружие (боевой топор, наконечники сулиц), орудия труда (пешня, тесло), предметы быта (ключ, фрагменты весов-разновесов), гончарная керамика. Также было обнаружено несколько фрагментов горшков культуры штрихованной керамики, датируемой железным веком.

Предварительно можно заключить, что данное поселение было уничтожено в ходе военного конфликта в XIII в. и в данный момент представляет собой неисследованный, законсервированный водой закрытый археологический комплекс.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

16 сентября 2025 г.

«Домашняя колония»: грани польской оккупационной политики на западнобелорусских землях

Граница легла через судьбы

Завтра мы отмечаем государственный праздник — День народного единства, который был утвержден 7 июня 2021 года указом Президента. 17 сентября — особенная дата для белорусского народа. В 1939 году в этот день началось объединение Западной и Восточной Белоруссии. Народ, разделенный против своей воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора, после которого половина территории Белоруссии оказалась под юрисдикцией Польши, получил возможность развиваться, строить свое государство.

Историческая справедливость восторжествовала. Но граница, почти 20 лет разделявшая братьев и сестер, родителей и детей, навсегда оставила в памяти боль и горечь. Сломанные судьбы, неиспользованные возможности, бесчинства и деспотизм польского оккупационного режима… История не знает сослагательного наклонения: она беспристрастно фиксирует факты для будущих поколений. Чтобы помнили. Чтобы учились. Чтобы берегли родную землю.

Звериный оскал оккупационного режима

В феврале 1919 года панская Польша, на стороне которой воевала вся Антанта и США, развязала крупномасштабную войну против молодой Советской России. Первой жертвой стала ССРБ (затем Литбел).

Как свидетельствуют архивные источники, оккупационные власти вывезли в Польшу из захваченных в 1919—1920 годах районов Белоруссии все, что только смогли: промышленное оборудование, древесину, сырье, хлеб. При отступлении польской армией приводились в негодность железнодорожные пути, мосты, промышленные предприятия. В широких масштабах осуществлялось сожжение деревень, грабеж крестьянского имущества, а в ряде случаев — и уничтожение людей.

Вот что говорится в постановлении собрания погорельцев деревни Осово Горбацевичской волости Бобруйского уезда от 10 октября 1920 года (грамматика сохранена): «10 июля с. г. польскими панами при отступлении дотла сожжена наша деревня, состоявшая из 70 дворов. Из построек и вообще недвижимого имущества ничего не осталось. Ограблено много скота и 14 лошадей. Убито 19 граждан — мужчин и женщин — осталось много вдов и сирот… Все население деревни, более 400 душ, напротив зимы остаются без помещений, одежды и обуви, среди чистого поля».

Преследовались белорусские газеты, закрывались национальные школы, культурно-просветительные учреждения. В качестве официального языка признавался только польский. Строго запрещалось издание литературы на белорусском языке.

Подтверждением тому служит еще один документ — распоряжение № 861 от 5 марта 1919 г., подписанное генеральным гражданским комиссаром. В нем говорится: «Главное командование польских войск объявляет на оккупированной территории польский язык официальным языком. На территориях, занятых польскими войсками, официальным языком является польский… Правительственные распоряжения будут издаваться на польском языке, могут быть с переводом на языке местного населения. Решающим является польский текст».

Ослабленная кровопролитной войной, развязанной панской Польшей, гражданской войной, масштабной интервенцией со стороны Антанты и США, молодая советская республика вынуждена была пойти на подписание 18 марта 1921 года тяжелого Рижского мирного договора, по условиям которого западные области Белоруссии и Украины отходили к Польше. Западнобелорусские земли вошли в состав четырех воеводств: Виленского, Новогрудского, Полесского и Белостокского. Они получили название «кресы усходни», или «восточные кресы» (окраины).

Читать продолжение с газеты «Рэспубліка» №171 (8798) от 16 сентября 2025 г. на страницах 8-9

Авторы:

Елена СОКОЛОВА, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела новейшей истории Беларуси Института истории НАН Беларуси;

Сергей ЖУДРО, ведущий специалист мобилизационного отдела Оршанского объединенного военного комиссариата

__________________________________________________________________________________________________________________________________

15 сентября 2025 г.

Культурно-патриотическая акция «Единство. Развитие. Независимость»

15 сентября 2025 г. сотрудники Института истории НАН Беларуси приняли участие в культурно-патриотической акции «Единство. Развитие. Независимость», приуроченной ко Дню народного единства.

В рамках работы выставочной экспозиции молодые учёные Института истории НАН Беларуси Александр Барановский, Дмитрий Лишай, Анна Крумплевская и Дарья Евменчик представили проект «Путь героев. Белорусские партизаны». Разработка направлена на изучение истории Великой Отечественной войны в доступной для детей форме.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

12 сентября 2025 г.

Конференция «Дятлово и Дятловский край: историко-культурное наследие (к 575-летию города Дятлово)»

В Дятлово проходит научно-практическая конференция «Дятлово и Дятловский край: историко-культурное наследие (к 575-летию города Дятлово)» с участием представителей Национальной академии наук Беларуси, в том числе — учёных Института истории НАН Беларуси.

Источник: Телеграм-канал — Дятлово ОНЛАЙН

__________________________________________________________________________________________________________________________________

12 сентября 2025 г.

Музей и наследие: традиции и инновации (к 25-летию включения Замкового комплекса «Мир» в Список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО)

Учёные Института истории НАН Беларуси Леонид Колединский, Сергей Линевич и Наталья Почобут приняли участие в Международной научно-практической конференции «Музей и наследие: традиции и инновации», приуроченной к 25-летию включения Замкового комплекса «Мир» в Список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

На конференции обсуждались вопросы по следующим тематикам:

___________________________________________________________________________________________________________________________________

11 верасня 2025 г.

Дзятлава і Дзятлаўскі край: гісторыка-культурная спадчына (да 575-годдзя горада)

12 верасня 2025 г. у Дзятлава адбудзецца навукова-практычная канфрэнцыя «Дзятлава і Дзятлаўскі край: гісторыка-культурная спадчына (да 575-годдзя горада)».

Канферэнцыя прымеркавана да юбілейнай даты першай пісьмовай згадкі горада Дзятлава і праводзіцца ў рамках выканання Дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў на 2021—2025 гг. «Грамадства і гуманітарная бяспека беларускай дзяржавы» падпраграмы № 1 «Гісторыя». Арганізатарамі мерапрыемства выступаюць Інстытут гісторыі НАН Беларусі і Дзятлаўскі раённы выканаўчы камітэт.

Удзельнікі форуму прадставяць вынікі сваіх найноўшых даследаванняў па гісторыі і культуры Дзятлаўшчыны.

Дадзеная канферэнцыя працягвае традыцыю, закладзеную двума папярэднімі, якія адбыліся ў 2018 і 2023 гг. і будзе спрыяць далейшаму наладжванню супрацоўніцтва паміж навукоўцамі, грамадскасцю і мясцовымі органамі ўлады Беларусі на карысць вывучэння і папулярызацыі рэгіянальнай гісторыі нашай Радзімы.

Пачатак працы канферэнцыі ў 10:00 у Дзятлаўскім раённым цэнтры культуры і народнай творчасці (вул. Міцкевіча, 7). Праца секцый 14.00-16.30 ў Гімназіі № 1 г. Дзятлава (вул. Чырвонаармейская, 4).

Па выніках працы канферэнцыі мяркуецца выданне зборніка матэрыялаў.

Праграма даступна па спасылцы.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

11 сентября 2025 г.

Визит в Национальный центр культурного наследия Монголии

Заведующий отделом научной консервации археологических артефактов Института истории НАН Беларуси Анастасия Костюкевич посетила Национальный центр культурного наследия Монголии. В Центре работает восемь реставрационных лабораторий: нового металла, археологического металла, керамики, камня, станковой живописи, текстиля, кожи и дерева. Здесь трудятся 15 специалистов, многие из которых прошли обучение в ведущих лабораториях Японии и Южной Кореи.

В ходе рабочего визита проведены переговоры с директором Центра Энхбатом Галбадрахыном, проработаны вопросы сотрудничества (проведение совместных круглых столов и обучение сотрудников).

Также в рамках визита, состоялись переговоры с Дандарваанчигийном Эрдэнэбатом, заведующим отделом нового периода Института истории и этнологоии Академии наук Монголии. Во время обсуждения были затронуты вопросы, представляющие интерес для историков Беларуси и Монголии, занимающихся изучением периода нового и новейшего времени.

Кроме этого, Анастасия Костюкевич встретилась с преподавательским составом Буддийского университета имени Г. Дзанабадзара в монастыре Гандантэгченлин.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

9 сентября 2025 г.

О новой дате основания Минска

Как сообщил заведующий отделом археологии Средних веков и Нового времени Института истории НАН Беларуси Андрей Войтехович, были выявлены остатки деревянных укреплений вокруг города, построенных в соответствии с лучшими образцами оборонительной архитектуры того времени. Были взяты образцы спилов с этих бревён. Проведённый анализ показал, что их возраст 997-998 гг.

Предстоит провести большую работу по обработке полученной информации и подготовке научных публикаций по этой теме. На этом работа не заканчивается — изучение древней истории Минска продолжится в 2026 г.

Результаты своих исследований археологи Института истории НАН Беларуси планируют представить широкой общественности.

Источник: YouTube — «Наше утро» телеканал ОНТ

____________________________________________________________________________________________________________________________________

8 сентября 2025 г.

Рабочий визит в Монголию

Заведующий отделом научной консервации археологических артефактов Института истории НАН Беларуси Анастасия Костюкевич встретилась с директором Института истории и этнологи Академии наук Монголии Лхагвасурэном Эрдэнэболдом и учёным секретарём Цэндмаа Энхчимэг. В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере исторических и археологических исследований, а также консервации и реставрации археологических находок.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

XXXII Дзень беларускага пісьменства. Гасцей прымае Ліда!

Вучоныя Інстытута гісторыі НАН Беларусі Вадзім Лакіза, Аляксандр Доўнар, Віталь Гарматны прынялі ўдзел з дакладамі ў Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі «Лідскія чытанні-2025», якая па традцыі распачала святочны дзень (сочым за навінамі…)

Дырэктар Інстытута Вадзім Лакіза таксама выступіў на канферэнцыі з прывітальным словам і падчас прэзентацыі новай кнігі «За мужнасць і стойкасць…. (Мн.Бел.навука, 2025). Лідскаму гісторыка-мастацкаму музеі былі перададзены найноўшыя выданні вучоных Інстытута гісторыі.

Прыгожа і цікава ў Лідзе!

____________________________________________________________________________________________________________________________________

6 сентября 2025 г.

Институт истории принял участие в Фестивале науки

Институт истории НАН Беларуси принял участие в «Фестивале науки», который проходил в Центральном ботаническом саду. Для гостей тематической площадки «Гісторыя, якая нас аб’ядноўвае» проводятся научно-популярные лекции, освещающие ключевые этапы истории Беларуси, а также обширная интерактивная часть:

На выставке «100 инноваций молодых учёных» СМУ Института истории НАН Беларуси представил настольную игру «Путь героев. Белорусские партизаны». Проект способствует изучению истории Великой Отечественной войны в доступной для детей форме.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

3 сентября 2025 г.

Интервью Анастасии Костюкевич информационному агентству «Минская правда» о том, как проходит реставрация и консервация археологических артефактов

Заведующий отделом научной консервации археологических артефактов Института истории НАН Беларуси Анастасия Костюкевич бережно очищает предмет древнерусского времени, найденный во время раскопок в Городище у реки Менки.

Кстати, Анастасия Костюкевич не просто профи в своей работе, она также ведет активную образовательную деятельность. И организовала обучающие курсы по реставрации для сотрудников Академии наук. И даже учит этому китайцев.

Источник: Telegram — Минская правда

______________________________________________________________________________________________________________________________________

2 сентября 2025 г.

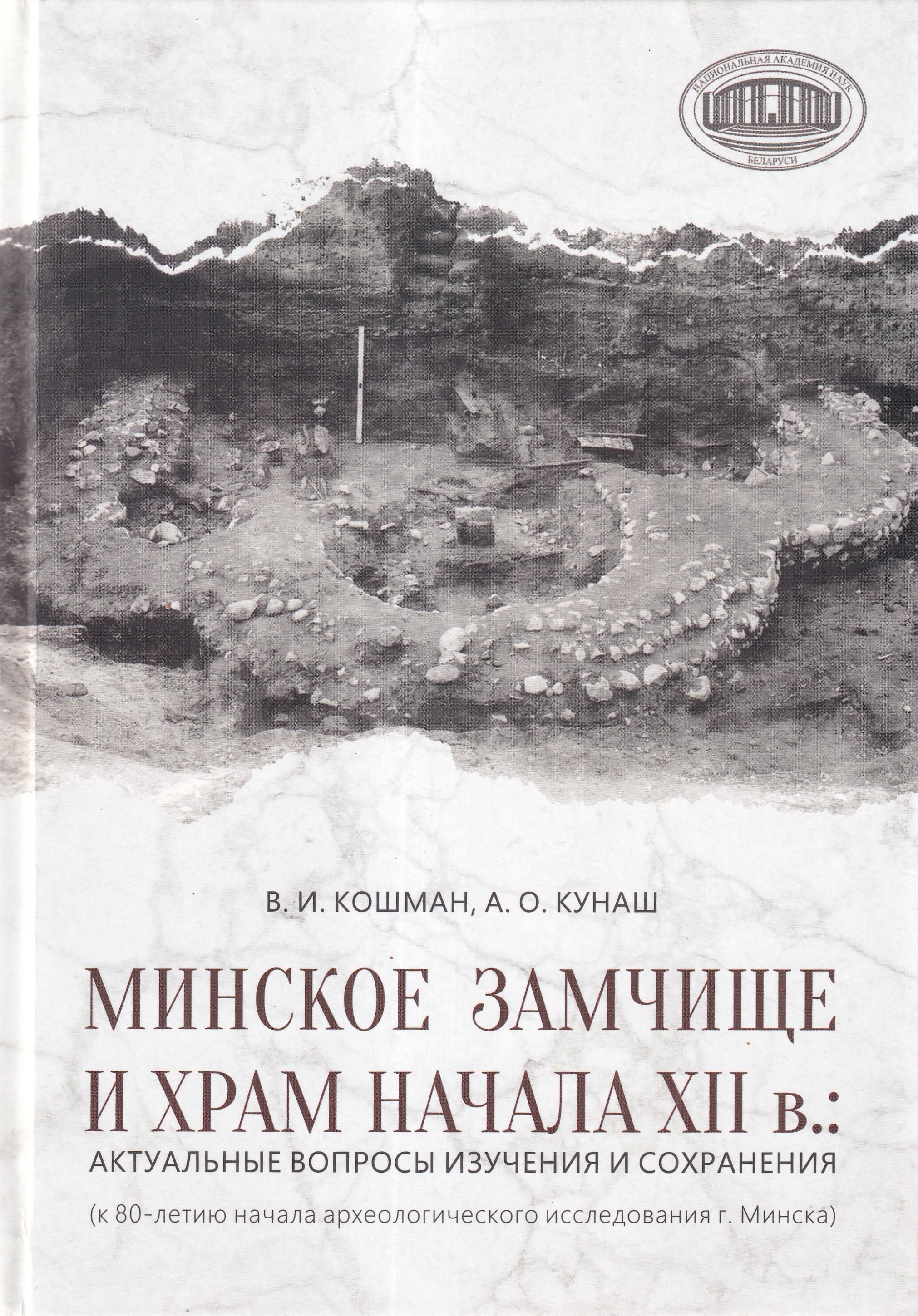

Подготовлено новое издание по истории Минска «Минское Замчище и храм начала XII в.: актуальные вопросы изучения и сохранения: (к 80-летию начала археологического исследования г. Минска)»

Учеными Института истории НАН Беларуси подготовлено новое издание по истории Минска «Минское Замчище и храм начала XII в.: актуальные вопросы изучения и сохранения: (к 80-летию начала археологического исследования г. Минска)». Авторы — ведущий научный сотрудник отдела археологии Средних веков и Нового времени Вадим Кошман и научный сотрудник этого же отдела Александр Кунаш.

Учеными Института истории НАН Беларуси подготовлено новое издание по истории Минска «Минское Замчище и храм начала XII в.: актуальные вопросы изучения и сохранения: (к 80-летию начала археологического исследования г. Минска)». Авторы — ведущий научный сотрудник отдела археологии Средних веков и Нового времени Вадим Кошман и научный сотрудник этого же отдела Александр Кунаш.

Минское Замчище стало полноценным объектом исследования в результате раскопок В. Р. Тарасенко в 1945—1951 гг. На основе разнообразной документации представлен взгляд исследователя на локализацию минского Замчища, показаны особенности методики работ и организации раскопок, изучения фундаментов каменного храма. Авторами представлен историографический анализ литературы, касающейся различных аспектов датировки храмового строительства на минском детинце, вводятся в научный оборот предложения по сохранению и музеефикации фундаментов минского храма и элементов деревянной застройки. Монография предназначена для археологов, историков, архитекторов, краеведов, музейных сотрудников и всех тех, кто интересуется историей и археологией Минска.

Книга издана в издательстве «Беларуская навука».

______________________________________________________________________________________________________________________________________

2 сентября 2025 г.

«А что ж ты служишь?» Почему героя войны Юру Жданко в 50-х снова призвали в армию?

Юрию Жданко, уроженцу Витебска, было 10 лет, когда началась Великая Отечественная война. Ему пришлось стать разведчиком, жить вдали от матери и каждый день рисковать своей жизнью. Но вот война закончилась. Что необычного в том, что Юрий выбрал профессию сварщика? Почему ему снова пришлось служить в армии? Как мужчина смог объездить многие страны? Об этом и не только рассказываем в проекте БЕЛТА «Хроники».

Юрий закончил ремесленное училище и получил редкую для того времени профессию сварщика.

В 1952 году Юрий был призван на срочную военную службу, которая проходила в Венгрии в десантных войсках.

В пятидесятых годах Владимир Богомолов — участник Великой Отечественной войны — написал книгу «Иван» о мальчишке, чье детство было опалено войной и который волею судьбы стал фронтовым разведчиком.

Юрий Жданко умер от инсульта 17 февраля 1998 года. Его похоронили в деревне Андроновичи Витебского района. Ему было 67 лет.

| Подготовлено по видео БЕЛТА. Скриншоты видео.

Источник: БелТА | Новости Беларуси

______________________________________________________________________________________________________________________________________

2 сентября 2024 г.

Институт истории НАН Беларуси принял участие в Летней спартакиаде-2025

Традиция проведения подобных спортивных праздников давно существует в Национальной академии наук Беларуси. От Института истории НАН Беларуси в соревнованиях приняли участие: Иван Спирин, Дарья Правилова, Илья Ковалёв, Дарья Пыж, Вероника Сысоева и Павел Трубчик. В ходе спартакиады на различных спортивных площадках участники соревновались в различных индивидуальных и групповых конкурсах: «Легкоатлетический кросс», «Полоса препятствий», «Эстафета», «Перекати поле», «Прыжки в длину», «Подтягивание», «Городки», «Зрительная память» и «Переправа».

| Организация | Мин/сек. | Возр. | Км/ч | {«Место»} | Очки |

| НПЦ по механизации Институт плодоводства Институт генетики и цитологии … НПЦ по материаловедению Институт истории (Илья Ковалёв) Аппарат НАН Беларуси … Институт экспериментальной ветеринарии |

3/2,02 3/7,58 3/19,01 … 4/9,11 4/11,16 4/10,92 … 5/52,79 |

23 24 38 … 21 23 22 … 20 |

19,78 19,19 18,09 … 14,45 14,33 14,35 … 10,2 |

{1} {2} {3} … {34} {35} {36} … {61} |

64 62 60 … 28 27 26 … 1 |

| Организация | Мин/сек. | Возр. | Км/ч | {«Место»} | Очки |

| ГНПО ПМ Институт плодоводства ГНПО «Оптика, оптоэлектр. и лазер. резка» … НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам Институт истории (Вероника Сысоева) Издат. дом Белорусская наука «ЛІТАРА» … Институт биоорганической химии |

1/57,79 1/50,45 1/58,61 … 2/25,99 2/35,98 2/42,22 … 3/10,24 |

47 38 43 … 23 22 24 … 23 |

15,28 16,3 15,18 … 12,33 11,54 11,1 … 9,46 |

{1} {2} {3} … {55} {56} {57} … {61} |

64 62 60 … 7 6 5 … 1 |

| Организация | Мин. | Сек. | {Место} | Очки |

| Институт физики Институт микробиологии Конус … Институт экспериментальной ветеринарии Институт истории НПО Центр … Университет НАН |

2 2 2 … 3 3 3 … 4 |

20,64 23,05 16,06 … 2,84 4,68 1,73 … 56,14 |

{1} {2} {3} … {14} {15} {16} … {61} |

64 62 60 … 48 47 46 … 1 |

| Организация | Мин./Сек. | {Место} | Очки |

| НПЦ по механизации Институт микробиологии Институт плодоводства … Объединенный институт машиностроения Институт истории Институт природопользования … Университет НАН |

0/11,67 0/13,1 0/13,36 … 0/21,68 0/22,1 0/22,53 … 0/53 |

{1} {2} {3} … {15} {16} {17} … {61} |

64 62 60 … 47 46 45 … 1 |

| Организация | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Сумма, см | {Место} | Очки |

| Институт микробиологии Центр систем идентификации НПЦ по механизации … НПЦ по продовольствию Институт истории Институт физиологии … Академремстрой сервис |

277 230 250 … 183 219 247 … 155 |

235 211 247 … 206 236 243 … 133 |

235 164 246 … 163 167 167 … 145 |

201 260 208 … 178 197 130 … 197 |

215 222 204 … 207 138 159 … 178 |

214 252 181 … 230 205 213 … 198 |

1377 1339 1336 … 1167 1162 1159 … 1006 |

{1} {2} {3} … {38} {39} {40, 41} … {61} |

64 62 60 … 24 23 21,5 … 1 |

| Организация | 1 | 2 | Сумма | {Место} | Очки |

| Объединенный институт машиностроения НПЦ по механизации Объединенный институт проблем информатики … Академфарм Институт истории (Иван Спирин и Илья Ковалёв) Институт технологии металлов … Белорусский союз женщин |

31 29 23 … 28 27 23 … 2 |

32 32 37 … 22 22 22 … 7 |

63 61 60 … 50 49 45 … 9 |

{1} {2} {3} … {6} {7} {8} … {61} |

64 62 60 … 56 55 54 … 1 |

| Организация | Мужчины закинули |

Женщины закинули |

Вместе | {Место} | Очки |

| Институт физики Институт порошк. металлургии Институт мясо-молочной пром-ти … ХОП ИБОХ Институт истории (П. Трубчик и Д. Пыж) НПЦ по земледелию … Институт генетики и цитологии |

25 15 10 … 4 2 2 … 0 |

28 7 7 … 2 3 3 … 0 |

53 22 17 … 6 5 5 … 0 |

{1} {2} {3} … {38} {39, 40} {39, 40} … {60, 61} |

64 62 60 … 24 22,5 22,5 … 1,5 |

| Организация | Количес.запом. | {Место} | Очки |

| НПЦ по картофел-ву и плодоовощ-ву Институт физики ГНПО «Оптика, оптоэлектр. и лазер. резка» … ИТМ Институт истории (Вероника Сысоева) Институт социологии … Центральный ботанический сад |

19 19 18 … 14 14 14 … 4 |

{1, 2} {1, 2} {3} … {12, …, 17} {12, …, 17} {12, …, 17} … {61} |

63 63 60 … 47,5 47,5 47,5 … 1 |

| Организация | Сек | {Место} | Очки | ОАО «Минский НИИ радиоматериалов» Институт системных исследований в АПК Институт мясо-молочной пром-ти … УП «Геоинформационные системы» Институт истории Институт биофизики и клеточ. инженерии … Центральная научная библиотека |

6,02 7,38 8,11 … 11,35 11,66 12,04 … 46,19 |

{1} {2} {3} … {24, 25} {26} {27} … {61} |

64 62 60 … 37,5 36 35 … 1 |

| Органи- зация |

Кросс муж. | Кросс жен. | Эста- фета |

Пере- кати поле |

Пры- жки |

Подтя- гива- ние |

Горо- дки |

Зрит. па- мять |

Переп- рава |

Сумма | {Место} |

| 1* 2* 3* … 22* 23* 24* … 61* |

57 64 58 … 26 27 21 … 4 |

34 41 42 … 56 6 28 … 2 |

64 58 60 … 32 47 12 … 22 |

58 64 49 … 35 46 54 … 20 |

58 60 55 … 35 23 52 … 15 |

58 62 48 … 49,5 55 14 … 3 |

64 42,5 47 … 33,5 22,5 24 … 5,5 |

63 55,5 35 … 20,5 47,5 35 … 11 |

58 54 56 … 24 36 55 … 2 |

514 501 450 … 311,5 310 295 … 84,5 |

{1} {2} {3} … {22} {23} {24} … {61} |

*1 — Институт физики; *2 — НПЦ по механизации; *3 — Конус;

*22 — Аппарат НАН Беларуси; *23 — Институт истории;

*24 — Хозрасчет. опыт. произв-во Ин-та биоорган-кой химии;

*61 — Центр светодиодных и оптоэлектронных технологий

По итогам соревнований команда Института истории НАН Беларуси заняла достойное 23-е место среди 61 участвующей команды. Эти высокие результаты подчеркивают слаженную работу и отличную подготовку всей команды. Созданная атмосфера поддержки и взаимопомощи позволила каждому участнику раскрыть свой потенциал и достичь наилучших результатов. Это вдохновляет на дальнейшие успехи и ставит перед командой новые задачи для будущих соревнований! Поздравляем нашу молодую команду с успешным выступлением! Пусть эмоции, полученные во время соревнований, станут мощной мотивацией не только в реализации жизненных целей и планов, но и для активного продвижения в профессиональной деятельности, открывая горизонты для новых научных проектов и исследованиий!

______________________________________________________________________________________________________________________________________

1 сентября 2025 г.

Кого и почему Николай Киселев выводил в тыл в 40-е?

Николай Киселев спас больше двухсот человек, за что его называют советским Оскаром Шиндлером. Но как он вообще оказался в Вилейском районе? Рассказываем в проекте БЕЛТА «Хроники».

Николай Киселев родился 19 декабря 1913 года в селе Богородское (ныне — Благовещенский район Башкортостана) в крестьянской семье. Окончил рабфак в Уфе, затем — Академию внешней торговли. Началась Великая Отечественная война, и Николай ушел на фронт добровольцем.

25 июня 1941 года, через три дня после начала Великой Отечественной войны, всю территорию Вилейского района оккупировали немецко-фашистские захватчики. Они начали устанавливать «новый порядок». В первую очередь хотели решить «еврейский вопрос». В местечке Долгиново до войны проживало пять тысяч человек.

Спастись удалось нескольким сотням. Около трехсот человек перебрались в леса.

Партизанский отряд «Мститель» создал капитан Василий Воронянский. Отряд насчитывал около 50 человек, но быстро вырос до 130.

Вывести евреев за линию фронта было сложной задачей. Несколько человек отказались выполнять такое поручение. Согласился Николай Киселев. Что произошло дальше? Смотрите в видео БЕЛТА.

| Подготовлено по видео БЕЛТА. Скриншоты видео.

Источник: БелТА | Новости Беларуси

______________________________________________________________________________________________________________________________________

1 верасня 2025 г.

|

______________________________________________________________________________________________________________________________________